Apa itu metafisika? Dari segi etimologi, ilmu “metafisika” umumnya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang “melampaui” (meta) “hal-hal fisik” (physika). Sejarah filsafat mengisahkan bahwa metafisika adalah “filsafat pertama” (philosophia prōtē). Metafisika muncul sebagai respons manusia terhadap bentangan alam dunia. Pada momen tertentu dari keterlemparannya di dunia, manusia bertanya-tanya akan alasan keberadaannya dan makna dunia ini. Uniknya, pada detik ketika manusia bertanya tentang alasan, ia sesungguhnya telah bertanya tentang dasar, tentang alas, yang melandasi bentangan dunia dan dirinya. Para filsuf Antik menyebut dasar azali itu sebagai “Ada” (ontos). Para teolog nantinya akan menyebut itu dasar azali sebagai “Tuhan” (theos). Dengan kata lain, sejak awal kelahirannya, filsafat telah memandang “Ada” sebagai “dasar” yang melandasi seluruh bentangan semesta ini.

Pandangan ini terlihat jelas dalam manuskrip Aristoteles yang berjudul Metaphysika. Di sana ia menulis tentang “ilmu” yang mempelajari “tentang Ada sebagai Ada dan tentang apa arti ‘ada’”[1]. Ilmu yang ia maksudkan itu nantinya disebut sebagai “metafisika”. Dari kutipan tersebut telah terlihat bahwa Aristoteles membedakan Ada dari ada; yang kedua berada dengan berlandaskan pada yang pertama. Dengan kata lain, bertolak dari pertanyaan tentang alasan dari segala sesuatu, para filsuf telah membagi dua dunia, yaitu dunia penampakan (ranah ada) dan dunia Kesejatian (ranah Ada). Dan metafisika adalah ilmu yang mempelajari Ada itu sendiri. Dengan demikian, metafisika selalu berdasar pada doktrin dua dunia.

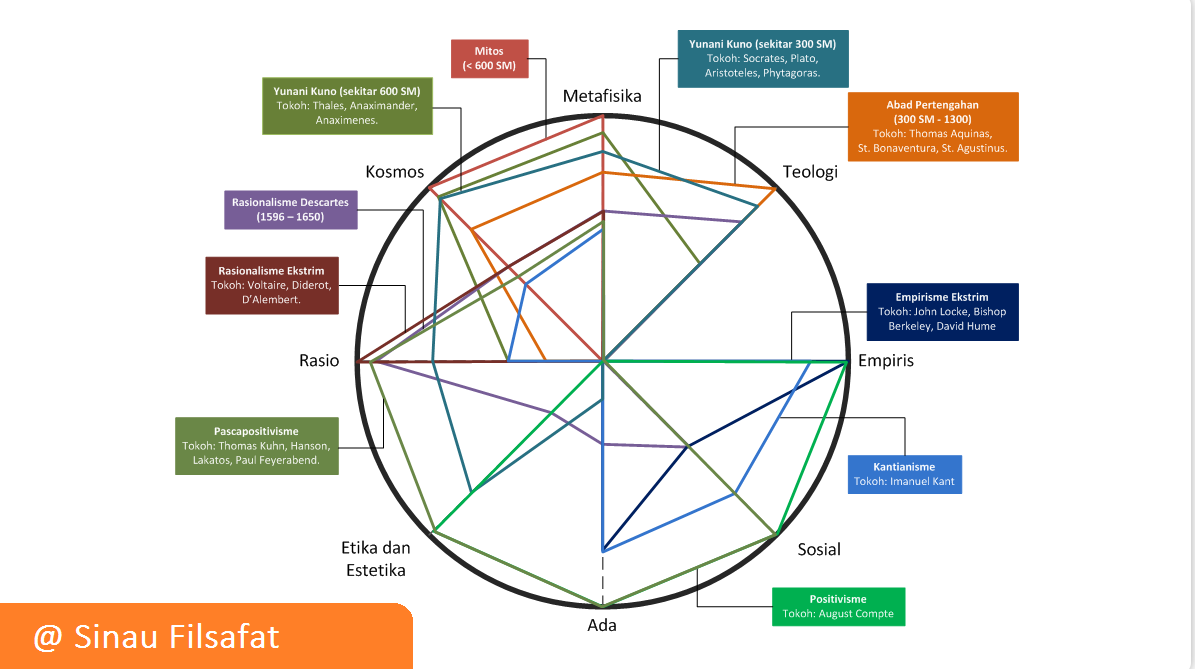

Kita tak akan masuk ke penjelasan mendetil tentang pemerian kualitas-kualitas dari kedua dunia itu (misalnya tentang permanensi dan perubahan). Apa yang menarik perhatian kita adalah pembagian itu sendiri. Para metafisikawan melakukan pembagian dua dunia dengan menerakan sifat-sifat yang bertentangan. Dengan kata lain, sejak mula metafisika telah berproses dengan skema logika oposisional. Jika kita mengecek sejarah filsafat Yunani Kuno, kita akan menemukan “artefak-artefak” skema logika oposisional ini. Dengan mengatakan bahwa air merupakan “prinsip dasar” (arkhē) dari semesta raya ini, Thales sesungguhnya telah menggunakan skema logika oposisional ini, yaitu dengan membagi dan memperlawankan secara logis dasar dan sesuatu yang didasari. Hal ini juga nampak jelas pada Anaksimander ketika ia mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari oposisi antara panas dan dingin yang keluar dari rahim to Apeiron (yang Tak-Terbatas)[2]. Ketika Anaksimenes mengatakan bahwa arkhē dari realitas adalah “udara” karena dalam “udara” terjadi aktivitas “pemadatan” (puknotēs) dan “pengenceran” (manotēs)[3], ia sebenarnya telah mematuhi skema logika oposisional ini, yaitu dengan memandang realitas sebagai hasil aktivitas oposisi pemadatan-pengenceran. Pada Pitagoras, skema logika ini nampak jelas dalam pandangannya bahwa angka diatur oleh sepasang prinsip yang oposisional, yaitu prinsip Monad (prinsip kesatuan; ganjil) dan Dyad (prinsip keduaan; genap). Begitu pula dalam filsafat Empedokles yang memandang bahwa sejarah digerakkan oleh kontradiksi oposisional antara “cinta” (philōtes) dan “benci” (nēikos). Dalam sejarah metafisika, skema logika oposisional ini tetap menjadi pisau analisa utama. Skema logika ini telah begitu menyatu dengan metafisika itu sendiri.

Namun kita dapat bertanya lebih lanjut: darimana muncul skema logika semacam itu? Atau, jika kita buat pertanyaannya lebih filosofis, apa syarat kemungkinan dari skema logika itu? Skema logika itu muncul dari organisasi atas perbedaan. Dengan kata lain, pengandaian utama skema logika itu adalah asumsi bahwa perbedaan dapat diorganisasikan ke dalam blok-blok atau dikristalkan ke dalam kutub-kutub yang bertentangan secara diametral. Metafisika selalu berangkat dari suatu asumsi tertentu tentang perbedaan, atau lebih tepatnya, dari asumsi bahwa perbedaan dapat diorganisasikan ke dalam pasangan-pasangan oposisi yang stabil. Itulah sebabnya Hegel, pada awal abad ke-19, dapat merumuskan dialektika. Tanpa keterorganisasian perbedaan, tak akan ada dialektika. Itulah sebabnya Hegel dapat menempatkan Oposisi sebagai puncak sintesa dari antitesis Perbedaan dan Varietas dan berkata bahwa “Dalam Oposisi, […] Perbedaan telah disempurnakan.”[4] Jadi metafisika bertolak dari suatu penafsiran tertentu atas perbedaan.

Lantas apa yang dicari oleh metafisika? Telah kita lihat bahwa metafisika berupaya mencari arkhē atau “prinsip dasar”. Dengan kata lain, metafisika berupaya mencari pendasaran atas segala sesuatu. Dan bertanya tentang “prinsip dasar” sama dengan bertanya tentang sesuatu yang mendasari sesuatu, mengenai sesuatu yang menyebabkan sesuatu, mengenai sesuatu yang memungkinkan sesuatu. Kita pun tahu, arkhē tak hanya berarti “asal-usul” namun juga “prinsip yang mengatur” dan sekaligus “prinsip antisipatif atas suatu tujuan tertentu”. Pertanyaan akan arkhē adalah pertanyaan tentang apa/siapa yang mendahului apa/siapa, tentang apa/siapa yang lebih tua dari apa/siapa, tentang apa/siapa yang menguasai apa/siapa. Oleh karena itu, dengan bertanya tentang arkhē, metafisika sebenarnya juga berupaya mencari penjelasan tentang asal dan tujuan segala sesuatu. Dan pertanyaan tentang asal dan tujuan segala sesuatu selalu terkait dengan identitas dari sang manusia yang bertanya. Dengan mengetahui asal dan tujuan kita, maka kita akan mengetahui identitas kita. Maka, jika mau dirumuskan, metafisika adalah organisasi atas perbedaan ke dalam skema oposisional agar mencapai pengertian tentang dasar, asal-tujuan dan identitas.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas upaya para filsuf dalam melancarkan kritik atas metafisika, dalam melancarkan apa yang disebut-sebut sebagai “pelampauan atas metafisika”. Kita tidak akan membahas kontribusi tradisi filsafat Analitik dalam upaya pelampauan atas metafisika walaupun “para filsuf linguistik” Lingkaran Wina dan mazhab ordinary language juga turut melancarkan kritik atas metafisika. Kita akan membatasi lingkup analisa tulisan ini dalam konteks tradisi filsafat Kontinental.

Pada Bab I, kita akan melihat tiga upaya yang telah dilakukan untuk “melampaui” metafisika: “pembalikan” a la Nietzsche (sebagaimana pembacaan standar atasnya), “tegangan” a la Heidegger dan “pemutusan” a la Levinas. Nietzsche (sebagaimana dibaca oleh Heidegger) berupaya melampaui metafisika dengan melakukan pembalikan atas hierarki oposisi dalam metafisika, misalnya: dengan mengutamakan tubuh ketimbang jiwa dan kekacauan ketimbang ketertiban. Heidegger berupaya mengatasi ekses negatif metafisika dengan menekankan aspek tegangan antara ketersingkapan (alētheia) dan ketersembunyian (lēthe) Ada. Levinas berupaya melampaui metafisika dengan memutuskan hubungan dari metafisika melalui teori etika tentang Yang-Lain yang sepenuhnya transenden melampaui segala konseptualisasi logika. Ketiga model itu tetap tak bisa melampaui metafisika.

Pada Bab II, kita akan melihat upaya Derrida, dalam pelbagai aspek gagasannya, untuk menghadapi problem metafisika ini. Bab ini juga berperan sebagai pengantar komprehensif atas filsafat Derrida. Melalui dekonstruksi, Derrida berupaya menunda metafisika dengan meradikalkan model tegangan a la Heidegger. Hal ini berkisar pada wacananya tentang kontaminasi. Melalui wacana ini, Derrida mengupayakan suatu “closure of metaphysics” yang bukan merupakan “end of metaphysics”. Inilah sebabnya kita mesti berhati-hati untuk tidak menyamakan filsafat Derrida dengan Posmodernisme, untuk tidak bertempik-sorak merayakan “matinya metafisika”. Justru ketika kita menyamakan “dekonstruksi” dengan “matinya metafisika”, dekonstruksi akan menjadi sekedar jargon dan sumbangannya dalam rangka kritik atas metafisika menjadi hilang. Kita hanya bisa melihat sumbangan terbesar Derrida jika kita melihat dekonstruksi sebagai upaya penundaan, dan bukan pembunuhan, atas metafisika. Karena Derrida sendiri sadar bahwa “akhir metafisika” sama dengan “metafisika (tentang) akhir”.

Namun apa yang membuat metafisika bermasalah? Karena metafisika (alias skema oposisional) membutakan kita dari hal yang sebenarnya. Tidakkah jawaban itu juga bertumpu pada metafisika? Mengapa itu bertumpu pada metafisika, apakah semuanya bertumpu pada metafisika, dan apa karakter-karakter utama dari “metafisika” itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam kaitan dengan upaya Derrida untuk menunda metafisika. Hal ini akan muncul dalam bentuk problem-problem yang akan kita bahas dalam Bab III. Pada “Nihilisme dalam Nihilisme”, problem ini akan muncul sebagai problem batas-kontaminatif dari ranah metafisika. Bagian ini merupakan suatu upaya “membaca Nietzsche setelah membaca Derrida”; dengan kata lain, suatu pembacaan yang menghubungkan pandangan Nietzsche dan Derrida. Melalui pembacaan ini kita akan menemukan bahwa ranah metafisika adalah ranah nihilisme dan bahwa kita sudah selalu terjebak di sana karena “batas” selalu bersifat kontaminatif (yang di luar selalu berada di dalam, vice versa) sehingga segalanya imanen dalam ranah metafisika.

Bagian selanjutnya, “Imanensi Ranah-Antara”, membahas tentang bagaimana pandangan mengenai karakter imanen dari ranah-antara merupakan matriks teoritis yang mempertemukan filsafat Perancis tahun 50 dan 60-an (khususnya Derrida, Deleuze, Merleau-Ponty dan Blanchot). Kita akan menemukan bahwa posisi ini merupakan respons atas metafisika Hegel dan, secara sekaligus, merupakan hasil dari pembacaan Hyppolite atas Hegel (setidaknya bagi Derrida dan Deleuze). Keempat tokoh itu sepakat bahwa ranah-antara ini bersifat “pra-konseptual” (baca: pra-oposisional) dan bahwa segalanya “imanen” dalam ranah-antara (segalanya merupakan “efek” dari arus permainan dalam ranah-antara ini sehingga ranah ini merupakan syarat kemungkinan, sekaligus ketidakmungkinan, dari segalanya). Ranah ini merupakan ”fondasi” yang terus menerus mendefondasi dirinya sendiri dalam suatu gerak atau arus kontaminasi yang tak pernah bisa diformalisasikan ke dalam konsep yang ajeg. Kita akan secara sekilas menunjukkan bahwa pandangan tentang ranah-antara ini memiliki kesesuaian dengan apa yang disuarakan Heidegger pada akhir hidupnya dan bahwa kesemuanya menemukan suatu hal yang sama: aporia.

Pada bagian terakhir kita akan melihat bahwa aporia itu terkait dengan problem (serta motif) pelampauan atas metafisika. Untuk melihat hal ini secara lebih jelas, kita akan memasuki diskusi lebih mendetail tentang ranah metafisika. Kita akan berdiskusi tentang problem batas dan bidang kontaminasi dalam kaitan dengan différance. Melalui pertautan ini, muncullah suatu problem dari dekonstruksi, yaitu problem “ketakhinggaan”. Problem ini akan memunculkan masalah lain, yaitu tentang soal ranah “pra-kontaminasi” yang terkait dengan konsep “kebenaran” dan “pertanyaan”. Intensi filsafat Derrida (juga Heidegger dan Deleuze dalam sense masing-masing) adalah pembebasan “yang lain” dari represi sistem oposisi-biner (metafisika) dengan menunjukkan bahwa “yang lain” itulah yang sebenarnya mendahului, memungkinkan serta membatasi sistem oposisi-metafisis. Segalanya imanen dalam ranah yang digelarkan oleh permainan yang lain. Ironisnya, karakter imanen ini jugalah yang menyebabkan segala upaya “pelampauan” (bahkan jika dalam bentuk “penundaan”) selalu mendekam lagi pada ranah metafisika/kontaminasi ini. Upaya untuk menyingkap “yang lain yang sebenarnya” inilah (entah itu perbedaan, Sein ataupun différance) yang mengarahkan mereka pada wacana imanensi dan membuat wacana mereka selalu imanen dalam metafisika. Dengan kata lain, terdapat suatu konsep “kebenaran” tertentu yang melandasi pemikiran mereka: bukan kebenaran sebagai yang beroposisi dengan kesalahan melainkan kebenaran sebagai yang berkontaminasi dengan pertanyaan. Heidegger pernah menulis bahwa tiap pertanyaan, pencarian, selalu sudah mensyaratkan bahwa kita telah memiliki sebagian dari yang dicari dan dipertanyakan. Dengan kata lain, pertanyaan selalu melibatkan antisipasi-kontaminasi dengan kebenaran dari jawaban. Kebenaran dan pertanyaan selalu sudah imanen dalam ranah kontaminasi. Oleh karena itu, berkata bahwa, misalnya, “yang lain adalah struktur kuasi-transendental yang sebenarnya dari seluruh pengalaman” atau bahwa “différance adalah syarat kemungkinan sekaligus ketidakmungkinan yang sesungguhnya dari segala makna dan konsep” adalah sama dengan berkata: “marilah kita terbenam dalam metafisika”. Pada akhir bagian ini, kita akan dihadapkan pada dua alternatif yang muncul dari problem internal dekonstruksi.

Tulisan ini, sejak awal, tidak bermaksud untuk memberikan satu kesimpulan final atas pelbagai persoalan metafisika. Tulisan ini bermaksud untuk menjaga agar pertanyaan tetap terbuka, untuk mengusahakan agar filsafat masih dimungkinkan pasca-dekonstruksi.

[1] Aristoteles, Metaphysics diterjemahkan oleh Richard Hope (New York: Columbia University Press), 1952, hlm. 61. (kalimat pertama dalam buku Gamma).

[2] Kathleen Freeman, The Pre-Socratic Philosophers (Oxford: Basil Blackwell), 1953, hlm. 58.

[3] Ibid. hlm. 65.

[4] GWF Hegel, Science of Logic Vol II (London: George Allen & Unwin Ltd), 1966, hlm. 50.